|

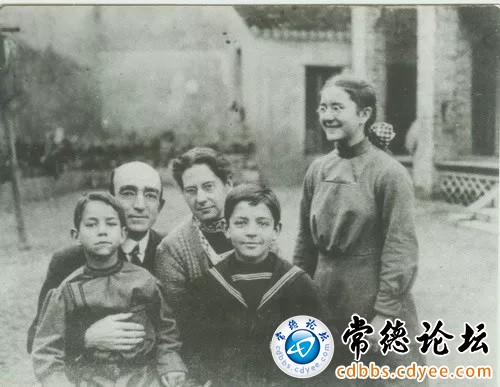

冯玉祥曾于1918年率军进驻常德,整顿娼妓,禁毒,修缮河堤,造桥整路,做了很多善事,以至于到1943年,准备抗击日军的余程万进入常德时,常德人民还夸赞他,和当年冯玉祥一样,是为百姓的好军人。 在常德期间,和广德医院(现在常德第一人民医院前身)的罗感恩罗大夫也接触很多,而罗大夫的死也与此有关。 图片:2.jpg 图片:3).jpg 图片:1.jpg 现在常德市第一人民医院新住院大楼一楼的大厅内,就树立着一尊半身铜塑,这是医院创始人罗感恩大夫的雕像。罗感恩,如此中国化的名字,却少有人知道他其实是百年前漂洋过海来到中国救死扶伤的美国医生。 1898年,罗感恩偕其夫人受美国马里兰长老会派遣来常德,在东门外二铺街开办广济诊所,济世救人。3年后成立广济医院,1915年更名广德医院。这就是常德市第一人民医院的前身,也是湖南第一所西式医院。1919年12月19日,冯玉祥将军妻弟精神疾病发作,请罗大夫来冶病,不料被病人枪击身亡。常德军政两界举行隆重追悼大会,《大公报》登载了追悼会实况。罗感恩葬于德山南麓,冯玉祥将军对罗感恩终身难忘。1937年,冯再到常德,为罗大夫墓立碑,并题写碑文,将罗感恩感人事迹刻于其上,以垂永志。 1958年,德山大办工业时罗感恩墓被毁。时隔多年,墓地的具体位置已无人知晓。 在冯玉祥的自述《我的生活》里,常德的回忆里就很多关于罗大夫的故事。 下面节选其中一章冯玉祥的笔记。 我平时除公务而外,常喜欢在乡间各处走走看看,和老百姓们谈谈。一次到德山附近去,坐着一只小划子。那摇船的年轻力壮,可是眼睛不得力,一只简直瞎了,另一只看东西也十分勉强。我问他:

“船老板,你的眼睛是生来就这样,还是后来得病弄坏的呢?”

他叹了口气,说:“说起来太难过了!”告诉我,那是两三年前的事。一天在一家剃头铺里剃头,剃完了,剃头师傅给他一个手巾把擦脸。他接过来擦了擦眼睛,就出来,走在路上觉得眼睛有些疼,到了江边,疼厉害了,如有针刺着一般。他告诉他父亲,父亲说你快回去睡睡。他的家在沅江东岸,过了江就是家,用镜子一照,两只眼睛已经肿得合了缝了。母亲替他请来跳神的,弄了些香灰给他吃,三四天过去了,肿痛如故。这才想起常德东关外有个广德医院,就到那里医治。罗大夫给他诊看,说这是淋菌入眼,耽误久了,已经治不好了。医了一个多星期,只把一眼医的能见二三分,另一眼完全瞎了。

我听着,觉得这事太重要,即拿出本子记上。以后每逢讲话,就要对弟兄们细细讲说,要他们随时注意。 还有一件事,我也要在此大书一下。

一九一○年年底,有一天,我的参谋长刘郁芬和我谈话,偶尔说起有一位同学住在他家里养病。那人姓刘,是我的亲戚。我恐怕住在他家里,或者不大方便,就请他到我的寓所中来住。

那位刘君患的是一种神经病,原先住在汉口时,曾跳过一次楼,摸过一次火盆,但病时发时愈,好的时候和平常人一般。一天,他的毛病发作了,我请罗大夫给他诊治。罗大夫是美国人,中国名字叫做罗感恩,和他太太在常德东门开着一个广德医院。我自到常德,就和他熟识。官兵中患了什么疑难的病,都到罗大夫处就医。罗为人极和蔼,医术甚高明,全城男女老少凡认识他的无不亲热他,信服他。我先叫赵登禹去雇轿子,打算把病人送到罗大夫那里住院。等轿子雇来了,刘君却死也不肯去,说怕人家笑他有病(这正是他神经病的征象)。我赶忙安慰他说:“那就不住医院吧,我去请罗大夫来给你看。”

罗大夫请来了,我陪着他去看病人,病人住在楼上,和我的卧房紧邻着。我们一进房,病人就躲到床底下去,死也不肯出来,劝了半天,才把他劝出来。罗大夫诊察了一会儿,和他说: “你这病不要紧,只要多多运动身体,不久就可以好的。常德地方的人都极好,你可以每天多出去玩玩,走动走动,出些汗,身上舒服舒服。此外要多吃饭,多多地吃蔬菜。” 病人低头听着,倒也很好。我陪着罗大夫出来,说了一些闲话。又谈到病人身上来。我问这病究竟如何。罗说:“最要紧的是多活动,但怕他不愿意常常出去走动。最好要他做柔软体操,每天要他做几次。”

说着就站起来给我做柔软操看。我觉得这个很重要,要求罗大夫当面教给病人。于是又到病人房里,病人又是躲在床底下,怎么劝也不肯出来,好容易才勉强把他拉出来,扭着脖子,非常生气的样子。罗大夫和他说: “你不能生气,若是生气,病就不容易好。我教给你做柔软操,你每天多做几回,很快就可以好了。”

一面说,一面比着姿势给他看。不料就在这时,病人不知从哪里掏出一支手枪,说时迟,那时快,他手指发动机关,啪的一声,就把罗大夫打倒。我连忙去抓他,对我又是一枪,把我左手打伤,肩亦中一弹,几个传事兵一拥而上,才把他拉住,用绳子捆起来。 一边连忙看罗大夫,一弹正中他的左腮,从右边脖子穿出,血流不止。急忙请了罗太太来,只因伤势过重,抬回医院,当天午后,就谢世了。我的伤势幸而很轻,在医院里住了两个星期始愈。

这事发生后,一般人都认为必起重大交涉,加以种种揣测。但最令人敬佩的,是罗太太于无限哀痛之余,仍每天给那疯子看病,一直诊察了三四个星期,从不间断。她说她要继承她丈夫未完之事,一定把他的病治好才肯罢休,治病就是医生终身的事业,她对人家说:“无论从哪一点看,那疯子不是故意杀人的。” 不久,美国驻长沙的领事,也来信调查真相,主张追究,要求赔款。罗太太约集当地牧师,开了一个会议,关于美领事的办法竭力反对。她说他们到中国来服务,本来就认定牺牲一切的。她丈夫的死,是殉道、是殉志、是殉职,谈不上要求赔偿的话。若真是这么办,那死者生者都不能心安的。

我当时着手料理。先把疯子送往北京,然后找罗太太商议抚恤的事,她仍以舍己济人的基督教义,坚决拒绝我的提议。但我无论如何心里不能安,他们的孩子还在美国上学,赡养教育之资,我总得尽些力。于是筹措了八千元,交请罗太太作为孩子的教育费。罗太太不受,我只得把钱直接寄到美国,托我一位朋友,交给罗公子。不想过了几个月,罗公子又把钱寄回,并附有一信。说:“父亲为职牺牲,正是完成了他的志愿。对于帮助学费的好意,只有心领谢谢。因为我已发过誓言,必定以自己力量供给自己读书,决不接受任何人的帮助。务请你允许成就我这个志愿。将来我学有成就,仍来中国服务,以继我父亲的遗志。”

我读着这封信,敬佩得几乎下泪。那时他在学校读书,是完全靠替人家擦地板,做苦工以筹学费的。 这笔款子,罗太太和她公子既然坚持不受,我心里老吊着一块沉重的石头,总想不起适当的办法来表示我对于这位惨死的朋友和他的家属的歉意。后来我用那钱建造了一座行营礼拜堂,又建造一座“感恩堂”以纪念罗大夫不朽的精神。 罗太太后来在湖州他兄弟孟大夫办的医院中为护士长,我曾屡次去看她,时年已七十多岁,身体仍甚健康。一九三一年我到上海,又与罗太太的一位大公子见面,说他的兄弟已经毕业,不久就要到中国来了。

一九三七年我因公第二次到常德,曾到罗大夫墓上致祭,并且建立一块墓石,将这一段故事记载于上,以垂永久。读者看了这一段书,我想应当没有不叹息感动的。我以为像罗太太和她公子的这种博爱为怀,才是真正的基督教精神。罗太太在她丈夫惨死之后的极度哀痛之中,仍要替那击死她丈夫的病人治病,这种高度理智与高度道德的涵养,决不是普通女人所能做到的。在我们中国,我还不能想像着有这样的妇女;即有能做到的,以常情衡之、亦必受社会的指摘,以为违反礼教与人情。她的公子以一少年,借着做工服役苦读,而把我汇给他的钱不受而寄回,誓志自力上进,不受人助,这种志气和精神,在中国少年中,也是不多见的。我觉得这不是一件无足轻重的小事,这个关系着一个国家、一个民族、一个社会之处太深太大。我们必当从敬佩羡慕之中生出效法之心,那我这一段书就不算白写的了。 丈夫被患者枪杀,美国领事都要求调查赔偿,罗夫人还极力反对美领事的做法,患者家属的抚恤金也坚决不收,说她丈夫的死,是殉道、是殉志、是殉职,谈不上要求赔偿的话。若真是这么办,那死者生者都不能心安的。读到这里,我忍不住眼泪要掉下来,这是真正虔诚的基督徒,一个真正的医生才能有如此大的胸怀。 |

|