|

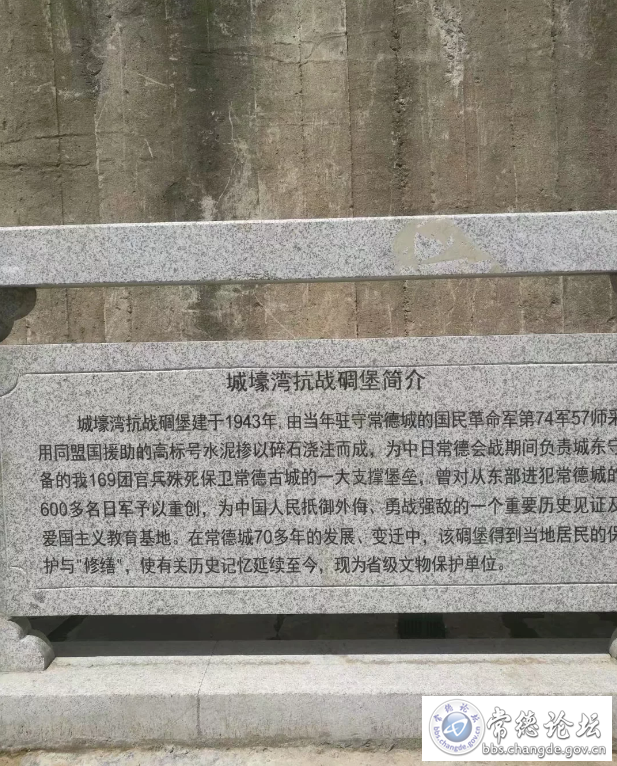

前不久,解放后1951年出生的67岁周丕元先生写了一篇《城壕湾的前世今生》,由市民革委托他人在《常德论坛市民留言》上发表,唤起了我的激情。现将我收集的资料以及曾采访陈万辉三兄弟和肖守华老同学的记录撰文如下,因为解放前他们出生和居住在城壕湾。 如今的城濠湾美食街是旧时的城湾子、城河里二个居民点和沙河街的总称。1943年常德会战时,由柴意新将军率领的169团防守。在革命烈士和民政部抗日英烈名单中都有柴意新将军。 城壕湾水泥碉堡是常德会战时建造的,这一点不容质疑。1943年11月26日,守城的57师以城垣、碉堡等为掩体保卫常德城。这天拂晓,日军在飞机21架的配合下发起大规模的进攻,并成倍地递增兵力,企图一举攻下东城门。这时169团在柴意新团长的指挥下英勇抗敌,阻击敌人,使得敌人的冲锋全被粉碎。日军的尸体遍地皆是。 27日拂晓,日寇700余人,三次攀越东门古城墙,柴意新团长指挥督战,全团士气高昂,敌人的企图未能得逞。上午10时,日军华中前线指挥部在电讯中不得不承认:“敌人依据数层铁网,誓死抵抗,城壁到处有手榴弹掷下,高八尺之城壁构成一大要塞,我空军增至空中猛烈轰炸,然城之敌始终顽強抵抗。此次攻防战激烈之程度……” 28日早晨,日寇指挥官横山勇下达全面攻城的总攻令。攻城部队剧增至8个联队,他们用大、小炮100余门,飞机20余架,甚至使用毒气、燃烧弹对东门城垣进行猛攻。但守城的169团战士粉碎了敌人的多次进攻。由于东门的守城士兵人数锐减,只得将未上过火线的消防兵、勤务兵调上城头,让他们用梭镖、木棒协同169团作战。 战斗最激烈的时候,奉命增援东门城防的潘排长率领一队运输兵发现敌人爬城,他紧紧抱住一名敌兵,连跌带滚地一起摔下城墙同归于尽。 169团3连有位下士叫王福明,当他与一名敌人正在搏斗的时候,从后面又上来一名敌人把他拦腰抱住,王福明拉开最后一颗手榴弹,随着爆炸声响起,三个人一起同归于尽。 169团副团长高子曰率勤杂伙夫士兵40余人,利用手榴弹、大刀和长矛与敌人拼杀阻击,此时的日寇冒天下之大不韪,无视国际联盟在日内瓦签订的《关于禁用毒气或类似毒品及细菌方法作战议定书》, 在这里使用芥子气和光气等毒气弹和毒气罐。 但日寇在攻城中发现一个秘密: 在城区东北部的城堤上(今交警二大队附近)有一小段新合拢的城堤,原先是为了方便市民出城躲警报挖开的口子,此处的护城河上还筑了一条群众疏散的便道。会战时,虽然这个口子被堵住了,但来不及将护城河上的便道彻底废除,日寇指挥官选择这里作为突破口。 11月29日凌晨,日寇向城区发动猛攻,城濠湾碉堡、东城门一边一座的二个碉堡以及建在现今公墓内的碉堡仍然顽強的抵抗。这可以从吉林省社会科学院日本问题研究所高书全翻译的,由日本防卫厅防卫研究所战史研究室编制的《常德歼灭作战》记载证实:“攻击东门方面的土屋大队,于29日黎明在重武器掩护下终于攻克了城门附近的火力点,接着突入城内。城内附近火力点的守军斗志旺盛。当我军进城后仍在顽抗。”日本研究所在文中所指的火力点就有城濠湾这座碉堡。 值得一提的是,国民党中央愚蠢认为“国人有鉴城垣多无法凭借以敌至即破,而敌人每占一城,则成金城汤池”于是早在1938年抗战之初,就拆除了常德北部一带的古城墙,此段城墙遗址后来被称为“北堤”。而城壕湾古城墙,在当地回民的反对下得到保存。 城壕湾抗战碉堡见证了1943年柴意新率领169团在这里浴血奋战的事实。它是省级文物保护单位,由市文物局保护。修建城壕湾美食街的开发商、建筑商都没有参与策划保护这座碉堡。在城壕湾牺牲的抗日英烈大多是被抓壮丁的劳动人民,他们为保卫祖国壮烈牺牲,他们永垂不朽! |

|

|

2楼#

发布于:2018-07-20 09:30

一座城市的高度,不是有多少高楼,多么的现代化。还得看他对待历史态度。

|

|

|

3楼#

发布于:2018-07-20 10:05

不必着意指出1951年出生、67岁这个年纪,难道77岁、87岁写的文章就一定好过67岁的?

|

|

|

5楼#

发布于:2018-07-20 10:30

|

|

|

6楼#

发布于:2018-07-20 10:34

|

|

|

7楼#

发布于:2018-07-20 10:41

|

|

|

8楼#

发布于:2018-07-20 11:32

|

|

|

9楼#

发布于:2018-07-20 11:35

|

|

|

10楼#

发布于:2018-07-20 11:36

|

|

|

11楼#

发布于:2018-07-20 16:48

今天(7月20号),《常德晚报》发表了另一篇由周丕元先生讲述,由李萌整理的《城壕湾的前尘旧事》。写得非常的好,诸位不妨读读。 |

|

沙河有鱼!修沅水大桥后干了!

沙河有鱼!修沅水大桥后干了!