|

千张牌,万张牌,常德最应打的就是善卷牌。德山因其而名德山,常德因其而名常德,整个世界因其而听到了一句——“常德德山山有德”。 ——题记 被颠覆了的“善卷文化”必须重新颠覆过来! ——兼评正在打造中的“善德文化基地” 笔者酷爱常德文史,在长达37年的探索研究中,深感本土善卷文化内涵高卓、意义重大、影响深远、作用非凡,是常德历史文化中最为璀璨的一颗明珠,更是常德文化旅游产业中最具特色和魅力的宝贵资源。若是用好用活了这一资源,足可使常德光耀于华夏,蜚声于中外。——因为,善卷文化的内涵就是原初意义上的“道”与“德”,而原初意义上的“道”就是自然规律;“德”就是遵循自然规律,也即按自然规律办事。此道此德,乃宇宙之大道,天地之至德,关乎整个人类的生存、发展和福祉。 然而,如此弥足珍贵的资源,在常德竟没有得到有效的利用。究其原因,乃是因为绝大多数的常德人,特别是决策部门的领导们还没有真正认识到它的珍贵之处。之所以会如此,则是因为多年来关于善卷文化方面的宣传文章魚目混珠,一些浮光掠影,望文生义,甚至于是别出心裁,任意发挥的非研究性作品,因其在数量上的优势和炒作上的成功,致使足以让常德人引以为自豪的善卷文化,内涵被混淆,意义被削弱,影响止于表面,作用难被彰显,甚至于连名号也被颠覆成了“善德文化”。为了正本清源,特将相关内容分述于下。 一、善卷文化概说 (一)善卷文化的内涵 为什么说善卷文化的内涵就是“道”与“德”,以及“道”就是自然规律;“德”就是遵循自然规律呢?这就要从善卷的事迹和“道德”二字的原初含义说起了。 民国十年编纂的《中国人名大辞典》,在综合了历代相关史料的基础上介绍道:“善卷,有虞氏,武陵人,居枉渚。唐尧闻其得道,北面师之。尧崩,舜以天下让卷,不受,去,入深山,莫知其处。”这一关于善卷事迹的简介,证明了善卷文化的内涵首先就是“道”。 那么,善卷是怎么得“道”的呢? 汉初《淮南子•俶真训》给出的答案是:“洛出丹书,河出绿图,故许由、方回、善卷、披衣得达其道。”也就是说,善卷是因为参透了《洛书》《河图》而得的“道”。 《洛书》《河图》是文字产生之前的年代里,华夏先哲们仰观天文,俯察地理,昼参日影,夜考极星,然后用符号形式表现出来的研究成果。其符号形式为或白或黑如围棋般的圆点,白色的代表天,黑色的代表地,不同数量的圆点串在一起又代表着不同的数字。其表现形式则是两种不同数量的圆点、以不同的数序排列于东南西北中的数阵。两种数阵,互为配合,相为表里,蕴含了天地之道即自然规律的奥秘。参透了其奥秘即为“得道”。所以说,道的原初含义就是自然规律。道家经典理论著作《道德经》即明确地说道:“道法自然”。清代著名道人董德宁《道德经本义》的注解说:“道者,天理之自然,故道法自然也。” 在道家理论中,道与德是平行并列的一对哲学范畴。“道”是自然规律,“德”就是遵循自然规律,也即按自然规律办事。所以《道德经》说,“孔德之容,唯道是从”“道生之,德畜之”“万物莫不尊道而贵德”“辅万物之自然,而弗敢为也”。《庄子•天地篇》则说:“通于天地者,德也;行于万物者,道也。”据网络资讯,新近传世的《大享经》,更是明确地说道:“夫道者,自然也;夫德者,因性也;”因性,即因循自然之性。 具体到善卷事迹的道德解读,善卷传道于尧帝而不受舜禅,前者体现的是善卷以道行德,即“明白四达,能无以为乎” (《道德经•第十章》)的济世之德;后者体现的是善卷以德行道,即“为而不恃;功成而不居也“(《道德经•第七十七章》)”的自然之道。其有所为有所不为,皆是道家道德思想使然。所以说善卷文化的内涵就是“道”与“德”。 为了突出善卷文化的本来内涵,避免涉足善卷文化领域的人任意发挥,湖南省社会科学院于2011年成立的相关学术机构,特意将其名称定为了“湖南省善卷道德文化研究中心”。 (二)善卷文化的意义 鲁迅先生曾说:“中国根柢全在道教,此说近颇流行。以此读史,有多种问题可迎刃而解”。这句话的意思是,中国文化的根底全在于以道家理论体系为指导思想的道教学说,这种说法在鲁迅所处时代的学界非常流行。用这样的观点来阅读中国历史,很多理解不了的问题就可以迎刃而解。鲁迅时代之所以会有这样的说法,是因为当时的学界已深刻地认识到,渊源于道家理论体系的道教文化思想文化贯穿和影响了整个的中国历史,是中华文化的胚基和母源。 所谓中华文化的胚基和母源,就是举凡文字、数学、天文、历法、气象、地理、道德、道理、道家、道学、道教、道观、道经、道义、道体、道根、道心、道行、易经、气功、生理、医学、病理、药学、物理、化学、政治、哲学、文韬、武略,等等、等等,悉从此出。 中国的根底全在道教,道教的根底全在道家,道家的根底全在“道德”,而善卷文化的本质就是“上古道家文化”。因此,善卷文化不仅具有着常德文化之源的深厚,而且也具有着中华文化之源的高伟。 (三)善卷文化的影响 善卷的事迹,用一句话来概括就是“道济天下而于世无取”。但后世的推崇者,除道家人物以外,大都站在俗世凡尘的角度,将善卷的行为视为了一种可以淳化世风的“品德”而薪火相传。春秋时代的老子,战国之际的慎子、列子、庄子、荀子,秦朝的吕不韦,汉代的刘安,三国时的嵇康,晋朝的皇甫谧、葛洪,南北朝的樊子盖(历仕北齐、北周、隋朝),隋朝的卢思道、唐代的李白、李虚中、刘禹锡、杜光庭,宋朝的宋真宗、宋徽宗,朱熹、罗秘,元代的丁鹤年、明朝的龙膺、袁宏道,清代的查慎行等60多位历代名流皆有传扬讴歌善卷的文字。特别是南北朝时的郢州(武陵郡的上级机构)刺史樊子盖,为彰显善卷之德,改枉山为“善德山” (唐代的《元和郡县志》称此事发生在“隋开皇中”。据考,实为北周之时),宋代徽宗为推崇善卷之德,在赐号善卷“遁世高蹈先生”之后,又将善卷的故乡宋时的鼎州改名为“常德”,更是将“善卷之德”以地名的形式传承了下来。此外,《后汉书》、《三国志》、《陈书》、《南史》、《隋书》等正史,《资治通鉴》、《永乐大典》、《四库全书》等典籍,《中国人名大辞典》、《辞源》、《辞海》等辞书,还有不胜枚举的通志方志,均有对于善卷事迹的记载,从而形成了一种绵延千古的文化现象。善卷的事迹之所以能够上升到“善卷文化”的高度,正是基于这一现象。 (四)善卷文化的作用 前已述及,善卷文化内涵中的“道”就是自然规律,“德”就是遵循自然规律。“道生之,德蓄之。”人类不能一味地向自然索取,否则就会遭到自然的灾难性打击。比如,江河湖海就是天地自然之道形成的,你只能科学地利用它而不能随意地改造它。曾几何时,我们与水争地,围湖造田,结果在1998年的特大洪水中,据大型纪录片《天下洞庭》介绍:“仅洞庭湖区域就溃决堤垸142个,造成直接经济损失近200个亿。洪水退出后,中央和地方又以超过200亿的投资,先后投入到湖区干堤加固,平垸行洪,移民建镇,退田还湖,城市防洪等。”对此,该片的解说词评价道:“从围湖造田,到退田还湖,人类开始重新尊重自然规律。”笔者以为,这实际上是对道的尊重,向德的回归。如果我们一开始就知道“尊道而贵德”,就完全可以避免因无视自然规律而损失的一切。如果我们一开始就有着对于“道”的正确认识,能够一切按自然规律办事的话,那么,曾经的过去,我们就不会先围湖,后退田;先毁林,后植树;先破旧,后复古;先建设,后规划;先投产,后淘汰;先污染,后治理;先高耗,后低碳;甚至于为了一时、一地的经济效益,不惜竭泽而渔。我们的生态就不会遭到破坏,我们的国家就会更加地富强。 当今世界,生存环境严重污染,全球气候变化异常,自然生态每况日下,这都是人类盲目发展,“背道而驰”的结果。如果继续地背道而驰,就只能是加速人类的自我毁灭。因此,弘扬善卷文化对于整个人类而言都具有着重大的现实意义和深远的历史意义。因为,弘扬善卷文化实质上就是弘扬中国上古先哲的道德思想观念;就是还“道德”二字以本来的含义;就是让全世界重新认识到自然规律和遵循自然规律的重要性:就是倡导全人类向宇宙之大道回归,与天地之至德合拍;从而在全球范围内遏止盲目发展,避免毁灭性后果。此即本文开篇所提到的,善卷文化的作用关乎整个人类的生存、发展和福祉。 (五)善卷文化的定义 综合历代相关史料,从善卷所处的时代背景、善卷的事迹及其历史影响中,笔者集数十年的研究提炼,对善卷文化的定义如下: 善卷文化,就是以常德先贤善卷为代表的上古高士“道”的思想和“德”的观念为内涵的一种意识形态体系。再质言之,就是对后世产生了深远而重大影响的上古道家文化。古今一切传述、颂扬和研究善卷的文字都是其文化的外延;历代所有纪念、彰显善卷的人文建筑及地貌名称则是其文化的立体的外延。(注:此定义最初形成于2002年,后定型于2012年。最初的定义相继被同一个人抄袭篡改[将“道”字篡改为“善”字]后使用了八次)。 综上所述,善卷文化的确称得上内涵高卓、意义重大、影响深远、作用非凡,是常德历史文化中最为璀璨的一颗明珠,更是常德文化旅游产业中最具特色和魅力的宝贵资源。 二、善卷文化的变异 由于善卷文化是我们这个时代才提出来的一个崭新的学术性很强的课题,一方面从事此项课题除了应具有扎实的古文基础、一定的史学修养、基本的逻辑功夫外,还要抛得开俗务,沉得下心来,且只问耕耘,不求闻达地坐上几年甚至几十年的冷板凳,才能得出真知并形成体系来,因而真正能潜心于此的人极少极少;另一方面这个领域并没有围墙和门槛的存在,因而谁都可以介入;这就使得涉及到善卷文化方面的作品,非研究性的文章在数量上远远超过了研究性的文章而更具扩散力和影响力。 非研究性的文章往往产生于某个刊物、某本集子的征文,或某部片子的约稿,再或是某种个人目的的需要,比如考职称、搏出名、搞研究经费等,这就决定了此类文章只能以非学术的态度来完成。此类文章的特点,不是望文生义流于肤浅,就是任意发挥偏离本质;或是以神话演义为根据展开述说,或是以主观想象为指归杜撰史实。 这样一来,尧时的善卷竟成了夏禹的老师;舜帝让王竟成了“善卷让王”;住在枉渚的善卷修道于枉山,竟被说成是“归隐枉山”;善卷的“德行达智”(语出《吕氏春秋••下贤》:善卷,得道之士也;得道之人不可骄也。尧论其德行达智而弗若,故北面而师之。),竟被改成了“善行德智”;屈原流放湘西,途经枉渚,竟是因“善卷的‘善’与‘德’”;“道济天下而于世无取”的善卷之德被定义成了“善良品德”;而以道德为重要内涵的善卷文化则被鼓捣成了“善德文化”。 三、“善德文化”的缺陷 前面提到,樊子盖改枉山为“善德山”,旨在彰显善卷之德。也就是说,山名“善德”乃是“善卷之德”的省称。它是一个专用词,既不能理解为“善良品德”的简缩,也不能理解为“善”与“德”的合称;既不能拆开来使用,也不能随意地与其他的词汇组合;否则,就背离了原意。但是,不做深入研究的人,恰恰将这一有着特定含义的“善德”,理解成了“善良品德”的简缩或“善”与“德”的合称,并在使用时进行随意地组合和拆分。如,“善德精神”“善德文化”。又如,“‘善’是善卷文化的根基;‘德’是善卷文化的核心”。 ——似乎“善”与“德”是完全不同的两回事。为了证明这一点,“善德文化”的鼓捣者又分别阐述道:“‘善’是人的本性,是与生俱来的,没有人种、地区、国籍、阶层、贫富之分;‘德’是随物质的剩余、经济的发展、社会的进步,在‘善’的基础上升华的,是社会对个人、统治者对被统治者的要求,有其政党性质、国家性质,具有不同性质的国家对‘德’的要求也是有区别的。”既然“善”与“德”是这样的含义,也即与善卷文化毫不相干的含义,那又怎么成了善卷文化的“根基”和“核心”呢?显见其后语不撘前言。 须知,离开了特定语境的“善德”一词,从语法结构上来讲,属于一个修饰与被修饰的偏正词组,只能用来表达一个意思,而不能拆解为两个意思,硬要强行拆解,就违背了“善”是“德”的具体表现,“德”是“善”的概念归属这一基本常识。从哲学的高度来讲,“善德”的不可拆性,还在于它不是一对平行并列的哲学范畴,而是从与属的关系组合。从使用范围来讲,它既不具有特指性,也不具有地域性,任何地区都可以使用它。比如,北京、上海、广州、深圳、福建、陕西、四川、秦皇岛、厦门、福州、吉安、吉林、祁东、邯郸、济宁、昌平、武汉、合肥、南阳、南宁、常州、长沙、株洲、湘潭、衡阳、郴州等地,均有以“善德”或“善德文化”命名的传媒或其他业务性质的有限公司。再从严格的意义上来讲,虽然全国有多地使用了“善德”或“善德文化”的名号,但这并不等于存在即合理。于逻辑而言,“善”与“恶”是相对的。如果“善德”能够成立的话,就必有一个与之相对的“恶德”。如果“恶”也是一种“德”的话,那德就成了一个中性词了。如果德是中性词的话,那么,“以德治国”、“德行天下”,还有“常德德山山有德”也就没有什么可称道的了。可见“善德文化”在理论上的不能成立。 为了充实所谓“善德文化”的内容,鼓捣者除了将《上古神话演义》中虚构的大禹向善卷问策如何对付“三苗”的情节当作历史事实外,还无中生有地罗列出了善卷“善待自然、和睦邻里”“以德育人、以善教人、以诚待人”等空头说辞。为了拔高善卷,竟罔顾中国文化传承中“德自舜明”(《尚书》)“天下明德皆自虞帝始”(《史记》)的共识,将善卷说成是“善德之祖”。说什么“有了善卷先生的善与德,才有了老庄的道,孔孟的儒,才有了屈原的‘朝发枉渚,夕宿辰阳’,才有了湘楚文化,湖湘精神,才吸引了历代文人墨客来常德吟诗赋颂,才有了德行天下,和谐世界。”这一不能构成因果关系的因果句,显然违背了历史的实际。 由上可见“善德文化”在理论和实际上的诸多缺陷。但是,多年来它却被当作常德善卷文化的替代版得到了广泛地传播,相关的话语表述频繁地出现在报纸、书刊、网页、电视屏幕、横幅标语、文化走廊,甚至于大型石碑等媒体上,潜移默化着人们的认知,从而成功的将善卷文化颠覆成了“善德文化”。这对于孕育了善卷文化的常德来说,实在是殊为憾事! 四、正在打造中的“善德文化基地” “善德文化基地”的打造,源于善德文化的鼓捣者,以市政协委员身份上呈的一份相关提案。该提案的案由自然是冠冕堂皇高大上的,以致不懂善卷文化的领导无由不予批示。于是,王群书记批示道:“此案事关常德文脉大事,务求认真听取各方意见,切勿草率,(要)拿出经得起历史检验的好方案。”应该说这样的批示是非常谨慎的。 接下来的问题是,鼓捣者根本就不会做到“认真听取各方意见”,而是按照自己的意图来做方案。因此所做方案不仅经不起历史的检验,而且方案中率先实施的“拆改孤峰塔”项目,一开始便遭到了市民持续百日的强烈反对。 如前所述,“善德文化”在理论和实际上存在着诸多缺陷。因而,在此前提下炮制出来的方案——《善德文化主题公园规划设计说明书》(以下简称《说明书》)、《沿江风光带解说词》,其内容铁定是虚的、假的、空的。 比如,《说明书》在开篇中说道:“一则‘善卷让王’的典故,使‘常德德山山有德’的民谣千古流传,常德因此被誉为中华民族善德文化的发祥地。”这样的拔高,绝对是有损常德人品格的自吹自擂。 又如,据《史记·五帝本纪》介绍,舜帝南巡时,只走到今湖南宁远境内就“崩于苍梧(又名“九嶷”)之野”了。也就是说,舜帝并没有到过德山。但《说明书》却要用雕塑的方式来展示“善卷先生在此拒绝舜帝的禅位”。另一方面,《说明书》在介绍德山的历史时却又说道:“远古时期,与尧舜齐名的善卷先生隐居于此”。所谓隐居,就是不让世人知道自己的所在。如果善卷隐居发生在舜帝禅位之前,那么他又怎么会让舜帝知道自己的所在?如果善卷隐居发生在舜帝禅位之后,那么他又怎么会隐居于拒绝禅让的地方?显然这两点都是说不通的。 再如,史料表明,善卷是中国尧舜时期的得道高士,但《说明书》却抛开史料来“介绍善卷先生的生平事迹,展示‘积善成德’的过程”。这就从根本上背离了善卷其人的本质特点。 还有,常德历史上并没有关于善卷的“传说故事”流传下来,但《沿江风光带解说词》中却出现了“善卷教人造林治水的故事”“屈原与善卷的故事”“善卷作为金鳝童子转世战白龙的传说”“善卷与尧舜传说的斑竹林”等伪造的故事和传说。 此外,在“善德公园”的效果图和平面图上,不仅德山八景中的“善卷古坛”不在原来的坛址上,而且“枉渚鱼罾”的位置竟设计在了远离枉渚的地方。这表明鼓捣者不知道何为“枉渚”。 问题还有很多,这里就不一一条陈了。 由上可知,“善德文化基地”的鼓捣者,完全是一个不懂善卷文化却打着善卷文化旗号,大乱善卷文化的人。 以往,大乱善卷文化的文字内容还只是表现在报纸、书刊、网页、电视屏幕、横幅标语、文化走廊、大型石碑等媒体上,看的人不多,影响还有限,要纠错的成本也不高。而一旦将大乱善卷文化的文字内容变成了立体的人文景观建筑,影响就会无限扩大且纠错不易。这样一来,内涵高卓、意义重大、影响深远、作用非凡的“善卷文化”,就会被彻底地颠覆成既无地域性,也无特指性且存在着逻辑缺陷的“善德文化”而讹传千古了。对此,我们的地方领导不可不察! 五、结 语 善卷文化资源理应最大限度地在我们这一代常德人的手上有效地利用起来,从而促进常德文化旅游产业品位的提升,并藉以让常德光耀于华夏,蜚声于中外,造福于人类。因此,被颠覆了的善卷文化必须重新颠覆过来! 笔者系省社科院善卷道德文化研究中心特约研究员 省级学术专著《当代善卷文化研究概观》主编 |

|

|

2楼#

发布于:2018-01-28 13:35

minan:朱先生的此帖已经发出几天了,但令人奇怪的是,并未见有不同意见者的强烈反响和参与评论,而且早已进入主导地位,并正在着力打造的“善德文化”的推进者也未见站出来进行辩驳和反击。谢谢minan先生在本帖下沉后仍然关注着事态的发展! “善德文化”的鼓捣者哪有什么理论可言,他只能在非互动性的平台上反复唠叨着他那前言不撘后语的“善德”经,还有那不能构成因果关系的因果句。兹转录如下: 【前言】“‘善’是善卷文化的根基;‘德’是善卷文化的核心” 【后语】“善是人的本性,是与生俱来的,没有人种、地区、国籍、阶层、贫富之分,而德是随物质的剩余、经济的发展、社会的进步,在‘善’的基础上升华的,是社会对个人,统治者对被统治者的要求,有其政党性质、国家性质”。 【因果句】“有了善卷的‘善’与‘德’,才有老庄的道,孔孟的儒;才有屈原的‘朝发枉诸兮,夕宿辰阳’;才有湘楚文化,湖湘精神;才有今天的‘德行天下,和谐常德’。” |

|

|

3楼#

发布于:2018-01-28 10:51

朱先生的此帖已经发出几天了,但令人奇怪的是,并未见有不同意见者的强烈反响和参与评论,而且早已进入主导地位,并正在着力打造的“善德文化”的推进者也未见站出来进行辩驳和反击。

常德论坛是一个互动平台,大家可以畅所欲言、各抒己见,这正是一个明辨是非的好机会,我多么期望能出现一个“善卷文化”Vs“善德文化”的场景,控辩双方唇枪舌剑、针锋相对,以辩对错,以辨真伪。但这种场面至今仍未见出现,这是否表明了“善德文化”推进者在理论上的虚弱? |

|

|

4楼#

发布于:2018-01-27 12:23

|

|

|

5楼#

发布于:2018-01-27 12:03

|

|

|

6楼#

发布于:2018-01-27 11:24

|

|

|

7楼#

发布于:2018-01-26 23:25

|

|

|

8楼#

发布于:2018-01-26 22:36

【 善卷文化的内涵就是原初意义上的“道”与“德”,而原初意义上的“道”就是自然规律,“德”就是遵循自然规律,也即按自然规律办事。乃宇宙之大道,天地之至德,关乎整个人类的生存、发展和福祉。 】

朱先生对“善卷文化”的这段论述是何等的精辟!而被挂姓改名了的所谓“善德文化”是对“善卷文化”的大逆不道,是打着善卷旗号,改变善卷原初的冒牌。此“善”此“德”是假“善”之“牌”、无“道”之“德”,与善卷无关,与“善卷文化”无关。 |

|

|

9楼#

发布于:2018-01-26 21:45

朱长顺:谢谢水兵先生的共鸣!回到原帖下面楼层资料来自百度搜索。说实话,我对善卷文化没有研究过,只是断断续续看了一些关于善卷的简单资料介绍,不知道后面善卷文化,就怎么变成了善德文化。本人坚决支持朱先生观点,有理有据,尊重古历史文化实事。有朱先生的执着,是常德人民之福。有的东西能改,有的东西不能改,改了就变了味,也不是什么好听不好听的问题。治学必须严谨,不能搞大忽悠,也就是常德土话讲的,不能作起搞。 文化在于渊源,在于根源,要正本清源。不下苦功夫,扑下身子研究几十年是不行的。一知半解的篡改也是不得人心的,终究会被历史所唾弃。我相信:朱先生一定会成为常德历史文化研究的最正面、最正确和最权威的旗帜。 |

|

|

10楼#

发布于:2018-01-26 20:17

|

|

|

11楼#

发布于:2018-01-26 20:17

|

|

|

12楼#

发布于:2018-01-26 20:16

|

|

|

13楼#

发布于:2018-01-26 19:25

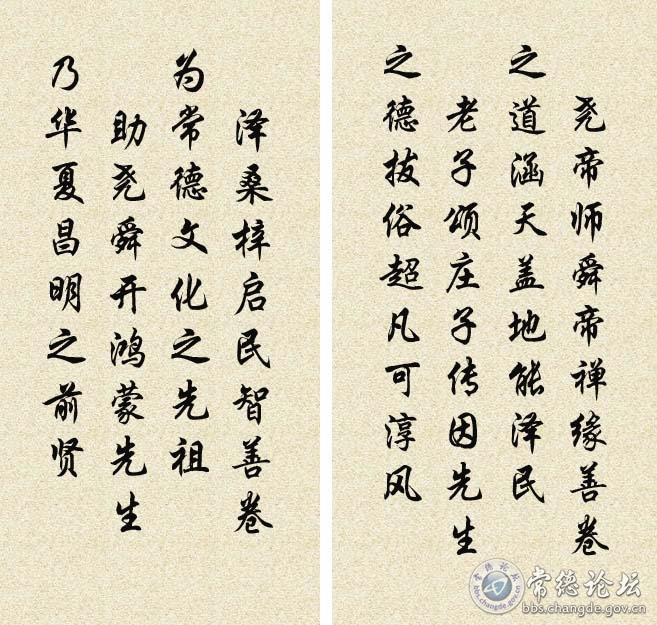

善卷,又称单卷相,单父人(今山东菏泽市单县),传为尧舜时隐士。他辞帝不授,归隐枉山(今湖南常德德山),德播天下,成为中国道德文化的渊源。

相传为尧舜时隐士。 他辞帝不授,归隐枉山(今湖南常德德山),德播天下,成为中国道德文化的渊源。 《善卷祠记》留有"德山苍苍,德流汤汤(音读shang),先生之名,善德积彰"之语,"常德德山山有德"之美誉也由此而来。 典源 《庄子》杂篇·卷九下《让王》 舜以天下让善卷,善卷曰:「余立于宇宙之中,冬日衣皮毛,夏日衣葛絺;春耕种,形足以劳动;秋收敛,身足以休食;日出而作,日入而息,逍遥于天地之间而心意自得。吾何以天下为哉!悲夫,子之不知余也!」遂不受。于是去而入深山,莫知其处。 所以,善卷与尧舜齐名。 |

|

|

14楼#

发布于:2018-01-26 19:02

|

|

|

15楼#

发布于:2018-01-26 19:00

|

|

|

16楼#

发布于:2018-01-26 18:53

xiangqijiu:真希望我们常德多几个像您这样对历史负责的老师。回到原帖再次谢谢您的认同和鼓励! |

|

|

18楼#

发布于:2018-01-26 17:48

他们可能并不在意,也可能觉得老先生的执着是个麻烦,呵呵了他们

|

|

|

19楼#

发布于:2018-01-26 16:27

首先向朱先生致敬!善卷文化事关常德文脉之大事,是常德的文化瑰宝,一定要为善卷文化正本清源,扶正固本。把被颠覆的善卷文化重新颠覆过来,不能让善卷文化以讹传讹贻笑天下。朱先生对善卷文化的研究,可谓如痴如醉、呕心沥血,精神可佳值得赞赏!有道济天下而与世无取之情怀,无论是善卷文化也好,道家文化也好,儒家文化也好,总之都是我们炎黄子孙的精神财富,上善若水,厚德载物正是几千年以来人们追求的最高境界。

|

|

|

20楼#

发布于:2018-01-26 16:16

|

|

|

21楼#

发布于:2018-01-26 15:30

xiangqijiu:我为您的认真而点赞!好一位历史老师!哎,在这个物欲横流的社会里,少有像您这样认真的了。回到原帖谢谢您的认同和鼓励!但愿我的认真能够换来善卷文化真面貌的耀世。 |

|

|

22楼#

发布于:2018-01-26 15:03

我为您的认真而点赞!好一位历史老师!哎,在这个物欲横流的社会里,少有像您这样认真的了。

|

|

|

24楼#

发布于:2018-01-26 12:13

|

|

|

25楼#

发布于:2018-01-26 12:10

|

|

|

26楼#

发布于:2018-01-26 12:09

|

|

|

27楼#

发布于:2018-01-26 12:08

|

|

|

28楼#

发布于:2018-01-26 08:54

|

|

|

29楼#

发布于:2018-01-25 22:42

|

|

上一页

下一页

让更多人关注,让更多人参与,让相同和不同意见与观点者参加讨论,以辩对错、以分真伪。

让更多人关注,让更多人参与,让相同和不同意见与观点者参加讨论,以辩对错、以分真伪。