|

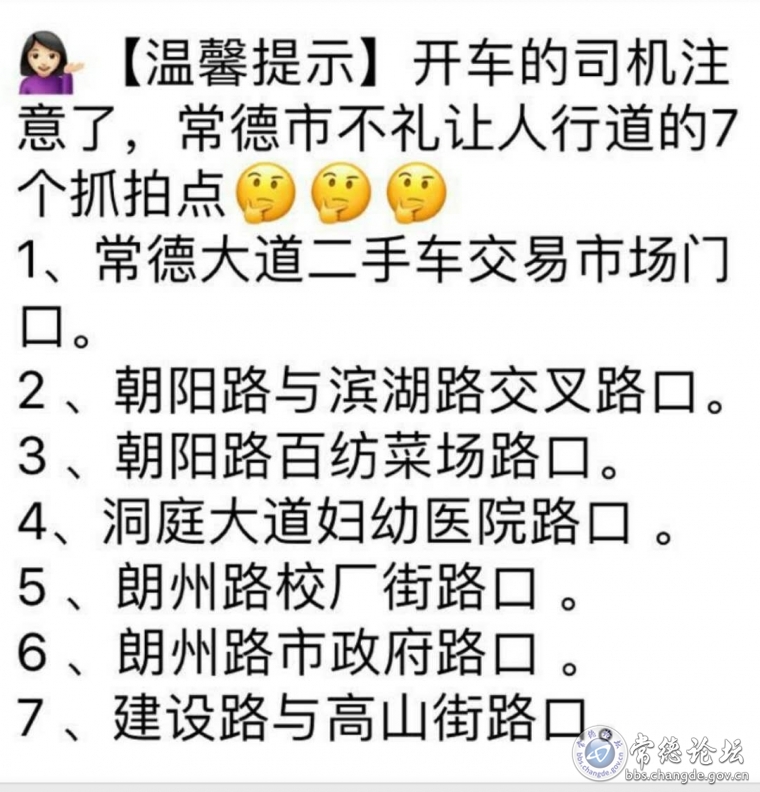

今天看见别人发的常德7个礼让行人的抓拍点,判定违规罚款200扣3分,且有不少司机中招。

我觉得此举属于弊大于利: 1、基本都是设置在拥堵路段--朝阳路、朗州路、高山街、建设路等,本来有红绿灯来调节车流及行人,如果司机过多礼让属于添堵,交通压力增大。 2、尺度难以把握,有时候是行人在让车子过,这个时候司机怎么办?还有警察怎么判定让与不让,也许同样的情况甲警察认为违规,乙警察认为合理通过。 3、司机人心惶惶,索性我停在斑马线边等完全无行人再过吧。 4、刹车过多增加许多油耗同样增加更多尾气污染 |

|

|

3楼#

发布于:2017-10-24 22:46

还别说,我今天都遇到这种情况,停在斑马线前几米处等两个行人先过,他们看着我,不动,没办法,我等了三四秒,见他们还不走,只好开过去了。不知道会不会拍。

|

|

|

7楼#

发布于:2017-10-25 08:22

楼主,常德7个礼让行人的抓拍点在哪里,分享下,免得中招。 感谢

|

|

|

8楼#

发布于:2017-10-25 08:45

这个还是很有必要,希望司机朋友在接近斑马线时悠着点,早几天在三闾路与人民路交汇处有行人过斑马线,有一女司机差点撞上行人,因为她没减速,还别说礼让行人了! 这个还是很有必要,希望司机朋友在接近斑马线时悠着点,早几天在三闾路与人民路交汇处有行人过斑马线,有一女司机差点撞上行人,因为她没减速,还别说礼让行人了! |

|

|

10楼#

发布于:2017-10-25 09:13

老夫感觉很有必要,世界各地都是斑马线前车子礼让行人,若大一个常德城,七个礼让行人点,还嫌多?

|

|

|

11楼#

发布于:2017-10-25 09:53

|

|

|

12楼#

发布于:2017-10-25 09:59

|

|

|

13楼#

发布于:2017-10-25 10:04

习惯就好,礼让要常态化。你的车速快,行人在斑马线上就会犹豫不前,形成车让人人让车的现象,减速慢行,行人就会快速通过。

|

|

|

14楼#

发布于:2017-10-25 10:35

碰到行人让车子过的,我一般都是下车,把行人抱过马路再开走。

|

|

|

15楼#

发布于:2017-10-25 10:58

斑马线礼让行人确有必要,但要有标准,因为司机也是行人,行人也可能变成司机。不是有句话说的:人让车,让出文明;车让人,让出安全!

怎么让?我觉得从安全和道路通行率或行从以下几点做: 1、行人与行驶车辆隔1个车道以上,车辆可以减速安全通过,不到一个车道,停车让行。 2、行人已停下让车时,车辆可减速安全通过。以免形成车让人人让车的局面。 |

|

|

16楼#

发布于:2017-10-25 11:00

|

|

|

17楼#

发布于:2017-10-25 11:03

我是个需要过马路的行人,会觉得利大于弊。

1.人流、车流量大时更应该减慢车速,对于车耽误的只是时间,对于行人保护的是人身安全。 2.如果觉得堵,大家可以更多选用公共交通出行,十几年前车少时没见到有如此情况,又没人逼你开车。 3.行人愤愤不平,明明是有人行横道,我走的又是人行横道,为什么车从我身边呼啸而过,与其这样我索性下次就近过马路再不走人行横道。 4.你他妈刹车增多,油量增加关我屁事,你车子的尾气排放污染环境,你就不能选用新能源车或其他办法吗,行人想我又没开车,无端还要受你的尾气影响。 |

|

|

18楼#

发布于:2017-10-25 11:06

说白了有如此想法的人,是自私的表现,没站在对立面去想这个问题,要客观公平就要整体全面点考虑。

你就是作为驾驶人说的这么一段话。 |

|

|

19楼#

发布于:2017-10-25 11:27

我也觉得这个礼让行人罚款和扣分非常不妥,认为只要是在路口速度减下来就行了!

|

|

|

20楼#

发布于:2017-10-25 12:38

htcever:我是个需要过马路的行人,会觉得利大于弊。 首先本人多数时候都是电瓶车自行车代步,这里只是客观讨论政策的合理性. 没有出现“礼让行人”强制政策前,车辆大多数都是合理通过,你见过闹市区发生的恶性事故吗? 现在道路拥堵,需要的正常是疏通,人家买了车你却要人家放在家里凭什么,现在也不是十几年前,你何不说没有私家车的年代呢?毫无可比性 油量增加是在浪费资源,不仅仅是钱的问题, 排放污染环境是我一个人的事吗?现在的新能源车街上能有几辆?你该要他们全部换,现实是连公交车都不是新能源的, 你也知道你没开车还要受尾气影响,为什么还要求增加污染呢? |

|

|

21楼#

发布于:2017-10-25 12:41

|

|

|

23楼#

发布于:2017-10-25 14:28

|

|

|

24楼#

发布于:2017-10-25 14:31

|

|

|

27楼#

发布于:2017-10-25 21:45

|

|

|

29楼#

发布于:2017-10-26 08:52

|

|

上一页

下一页